文 | 段滌光

2020年10月,暮秋霜序,黃葉紛紛。岳麓山下,湖南著名美術家《王憨山藝術展覽》在省美術館隆重舉行,慕名而來的觀摩者紛踏而至,川流不息。我隨著熙熙攘攘的人群,走進展覽大廳,久久徘徊和駐足在憨山老師一幅幅遺作精品和藝術文獻面前,腦海不斷涌現著與他相識相處的歲月,許多往事一幕一幕浮現在眼前……。我和憨山老師是在1973年相識的。那年六月,家鄉修建測水大橋,指揮分部就設在我家隔鄰的測水中學。那時我剛高中畢業,沒事就喜歡寫寫畫畫,晚上習慣到學校去溜一溜,在美術老師房里呆上一會。

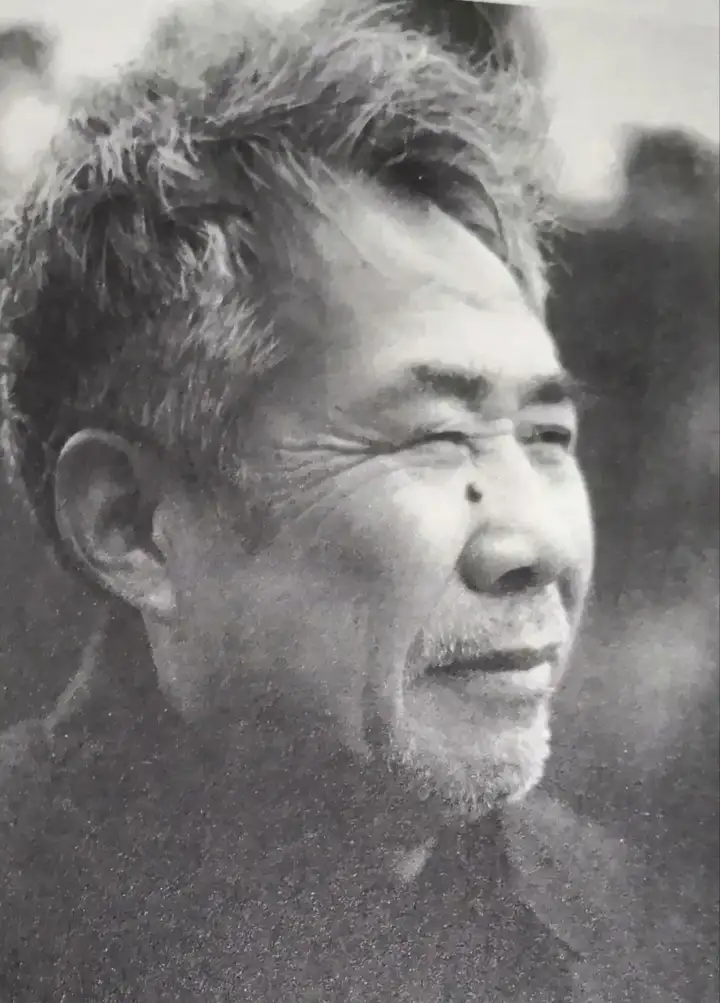

那天剛進門,看見一位身材魁梧,精神矍鑠,衣著簡撲的長者在談話,老師告訴我,這是剛來大橋指揮部搞宣傳的王憨山老師。

我早前聽說過憨山老師的名字,是縣文化館的畫家,意外相見,不禁有些驚訝和驚喜,憨山老師頻頻點點頭,一臉微笑。交談中,憨山老師聽說我愛好美術,畫過展覽,刷過標語,連連說“好,好,以后我們一起學習"。他說住在校門隔壁的房間,有空要我去耍。初次見面,憨山老師給后學和藹可親,平易近人,謙謙溫和的暖心印象,心底油然生出一份敬意。后來我常去看他寫標語,出《簡報》,忙時還當當他的幫手,一段時間,幾乎成了他工作室的常客。

看憨山老師寫字,行書筆酣墨飽,穩健流暢,遒勁有力,美術字也極具個性,黑體寫得方方正正,粗壯飽滿,磅礴大氣,不管行書、美術字,一筆一畫,嚴謹認真,非常講究。一天上午,他急匆匆地把我叫到河邊,指著遠處懸掛在大橋建筑架上“保證質量,安全第一”八塊巨幅字匾,連連說一個字“丑死了,丑死了”!讓我一起來合計怎么調整。

一番啄磨之后,他急匆匆地拉著我和一個伙伴頂著烈日,提著漆桶,爬上十幾米高的腳手架對字體筆畫進行修改。一番折騰下來,大伙都已經汗流夾背,他還不放心,又跑到遠處看了看效果,這才露出滿意的笑容。他說寫字跟畫畫一樣,一點也不能馬虎,要嚴格要求,一絲不茍,精益求精。還要吃得苦,肯下功,才能成器。簡單的話語,讓我們感悟頗深。

兩個多月的建橋宣傳任務完成后,憨山老師回了縣城,帶著他的鼓勵,我第一次拿著畫稿,到縣文化館去參加短期集中創作,創作班有六七名作者,由憨山老師擔任組織指導。他每天總是早早來到畫室,觀看作者的創作進度,組織大家觀摩交流,逐個進行點評輔導。

在完成日常工作外,他騰出精力,埋頭案首,精心創作完成了二幅作品。一幅為6尺立軸《百雞圖》,把雞的動態描繪得栩栩如生,百雞百態,生機勃勃,動感十足,呈現出濃濃的鄉土情趣。另一幅是6尺對開的橫幅《人勤春來早》,畫的是春耕之際,一個放牛娃趕著牛群上山放養,山野春意盎然,牛群膘肥體壯,作品構圖新穎,重墨重彩,立意深遂,意境很美。兩幅作品都入選了當年地區和省里的美術作品展。不惑的是,我翻閱了所出版的憨山老師傳記和畫集,都沒找到這兩幅作品的收集和記述。1974年3月,我背著行囊和民工隊伍去三線參加枝柳鐵路建設,雙峰縣鐵建修路大軍駐扎在湘西的瀘溪,吉首,鳳凰縣域交界地帶,指揮部的工棚就在瀘溪利略村的一個山坡上,穿越一條長長的利略遂道,我在三公里外的解放巖水卡村杏子二連任文書,巧的是憨山老師也調來三線,在縣指任宣傳干事。

由于我常去指揮部辦事、開會,看望憨山老師的機會很多,每次見面他都非常高興,總要拉著我幫他寫寫畫畫。指揮部的操坪有一個五十多米長,二米五高的宣傳欄,是鐵路建設的宣傳窗口,要不時更新版面內容,有關國家的時事新政,三線建設動態,鐵建工程進展,連隊施工快報,先進標兵事跡,他一個人又寫又畫,包打包唱,還得擠時間去戶外畫宣傳畫,到工地刷標語牌,下連隊訪問采風,常常是風塵仆仆,甚至忙得顧不上去食堂趕點吃飯。只得弄點餅干食品填充下肚子,繼續忙碌工作。半年以后,我被調去縣指,一方面承擔撰寫出席省指先代會的典型材料任務,另一方面協助和分擔憨山老師一些工作。

我們同住一間工作室,在朝夕相處的日子里,憨山老師的忘我工作精神和在藝術上鍥而不舍的追求,在潛移默化中深深感染著我。三線的駐地交通閉塞,窮山僻壤的山溝溝沒有商店,買不到氈墊、宣紙、筆墨,棚房也非常狹窄,沒有揮毫伏案作畫的條件,他只得用文化館帶來的幾只炭素鉛筆和炭條畫速寫,畫素描。我倆常常背著畫夾去外面寫生,畫些湘西民居,古寨風貌。

這次展出的一幅利略山寨速寫,就是我陪同他坐在對面的小山頭畫的,當時我也畫了一幅,年月雖久,但記憶猶新。這段時間,他為工地建設者和先進模范人物畫了大量的人物頭像寫生。憨山老師素描功底很深,形象勾勒準確,造型生動自然,線條用筆粗獷,他的寫生素描亦如他的花鳥畫,同樣體現了拙樸厚重的憨山味道。畫稿很多,掛滿了整個房間,如同一個小型的畫展,指揮部的同事和駐地工人對老師的畫津津樂道,紛紛前來登門觀看,給緊張的鐵建生話增添了少有的文化歡樂。這批珍貴的素描畫作,時間久遠,也許沒能遺存下來。憨山老師長我30多歲,鐵建歲月,我們成了亦師亦友的忘年之交。夜深人靜,他與我一起拉家常,談人生,聊畫畫,工作之余我們也一起到工地散散步,去野外散散心。

一次我們邊走邊聊,在打通的大山嶺隧道口。他講起了自已的經歷,說老家是走馬街龍田鄉下的,小時候就喜歡寫寫畫畫,雙峰讀完小學后就去湘鄉讀中學,后來又進了華中高等藝術學院和南京美專,跟高希舜老師學畫花鳥,還在杭州國立藝專受到潘天壽大師指導,他說畫畫不容易,要六分讀書二分畫畫二分寫字,自己準備用一百擔水來研墨,一千擔水來作畫,一定要畫出個名堂來。望著老師堅毅的眼神,我真切地感悟到他高遠的人生境界以及內心對藝術矢志不渝,執著追求的那股子倔勁。

憨山老師真淳樸素,寬厚仁道,但也亦莊亦諧,風趣幽默,聊到開心處,他還跟我講了一段趣事:一次他去湖南賓館拜訪一位友人,沒料到賓館管制很嚴,進門要詢問登記,穿著不雅不準入內。憨山老師生性簡樸隨意,那天氣侯炎熱,他穿一件汗衫和大短褲,蹭著一雙拖鞋,手里搖把大蒲扇,就徑直就往里走,邊走心里也犯嘀咕,會被擋在門口進不去,沒想到門衛和接待小姐一看他身材高大,頭發花白,氣宇軒昂的模樣,以為是位大干部,大首長,不但沒詢問,也不用登記,還對他點頭哈腰,連聲稱“首長好,首長好”!憨山老師滿臉憨笑,連連點頭示意,大搖大擺走進了賓館,他說完后不免有些洋洋得意,我也被他饒有風趣的經歷逗得忍俊不禁,啞然失笑。

兩個月后,憨山老師從三線返回了縣文化館,指揮部安排我接手老師的工作,不久,我也離開了縣指,調往分指和省指支援工作,次年去了古丈牛角山新工地指揮部。

1975年6月,我在三線被推薦參加了高考,畢業后分在邵陽市工作。后來,和憨山老師只在畫家鐘增亞的人物繪畫教學講座學習班見過一面,還沒聊上幾句,他因為有事,急匆匆地趕回了雙峰。直到1981年5月的一天,突然接到一位老鄉打來電話,說憨山老師到了邵陽,在四處找我,高興之余,我立馬放下手頭的工作,把老師接到家里,愛人辦了一桌飯菜讓我們邊吃邊聊,多年不見,久別重逢的喜悅都溢于言表。他問我的家庭,問我的工作,問我還畫不畫畫。

飯后茶余,他把背來的兩袋畫作攤在地上逐張展開。他告訴我,去年下半年讓兒子頂職,自己就退休了,一直在鄉下潛心作畫,背來的是近年的部分畫作。

我一邊欣賞他的作品,一邊傾聽他作畫的心路歷程,一百多幅寫意花鳥,粗簡豪放,樸拙大氣,詩書畫渾然一體。其中的“老鼠偷油”,“猴子撈月“兩幅作品,非常生動風趣,頗有韻味。他說畫的東西多了,想辦個展覽,看看大家伙有怎樣的看法與評價。這次來邵陽,在一位老鄉那里打聽到不久前我們局系統辦過一個新產品成果展覽,就找我來了,想問問“場地還可以用不”?我告訴他,展覽辦完后,場地閑置了一段時間,本來利用現成的場地和展版辦個畫展,是沒有問題的,不巧的是前些日子展館已全部折架,正在作會議廳的裝修改造,我領他去裝修現場看了看,他連連嘆息,說‘’來遲了,來遲了”。

看著老師遺憾的樣子,我馬上幫他聯系一些其他單位,陪同他去看了看幾個場館,直到傍晚,安頓好住宿,請他品賞了邵陽特色菜肴后,又聊了一下第二天的安排,才惜惜相別。

次日臨行前,他告訴我,上午又去那些單位談了一次,場地好的條件也沒談攏,有些場地又不是很理想,感到很遺憾。就這樣,憨山老師的個人畫展與邵陽失之交臂,擦肩而過。他說要我拿兩幅畫作留念,我執意不收,要他先留著辦畫展,他說回雙峰后,專門給我畫張畫,沒料到這句承諾成了他最后給我的留言。幾年后,我從企業蹲點回到機關,順手拿起一份《湖南日報》游覽,一篇“彩染盛世”的文章驀然映入眼簾,我欣喜地得知憨山老師在湖南師范學院美術系展廳舉辦了首次個人畫展,專家與大眾對他的作品好評如潮,媒體反響極其熱烈,尤其是在美術界有如擲下了一個震撼彈,引起了巨大的轟動。幾十年的鍥而不舍,勤奮耕耘,憨山老師終于取得一鳴驚人的收獲。我從心底里為他感到由衷的高興和自豪。后來幾年,報刊電臺等傳媒不斷傳出他上北京,赴廣州,奔深圳,去臺灣辦畫展的消息,他風骨氣韻的畫風在圈內掀起了一股憨山旋風,被譽為現代美術史上與白石老人相媲的一位鄉土中國花鳥畫大師。

憨山老師很忙,限于當時的通訊條件和各自的繁忙工作,后來幾年我們彼此都失去了聯系。直到2000年年初,一位老鄉告訴我:憨山老師走了,入春時節走的,頓時我感到非常意外和突然,不敢相信這位身板健碩,事業如日中天,好端端的花鳥畫大師,怎么說走就走了?回憶與憨山老師交往的歲月,心情格外傷感和沉重,久久不能平息。憨山老師是近代中國花鳥畫的一面旗幟,是中國花鳥畫藝術中的一座豐碑,愿先生的精神和充滿個性、獨具風格的藝術作品永存,與憨山老師一起學習、工作的歲月,我將永遠懷念。(配圖來源網絡,部分由作者提供)

作者:段滌光,雙峰測水人,長期在邵陽工作,退休閑居長沙。喜歡閱讀和寫寫畫畫,愛垂釣,旅游攝影。

湘公網安備 43010202001366號

湘公網安備 43010202001366號